한·미 자유무역협정(FTA) 개정 협상이 막바지로 접어들었다. 지금까지 확인된 것은 규제를 완화해 자동차 시장을 추가로 개방하는 쪽으로 가닥이 잡히는 모양새다.

대미 무역 흑자의 99% 이상이 자동차와 관련 부품에서 발생하고 있는 상황에서 미국의 시장 개방 요구는 당연해 보인다. 미국은 우리 시장의 대표적 비관세 장벽으로 '자동차 안전 및 환경 기준'을 꼽고 이를 완화해 줄 것을 줄곧 요구해왔다.

따라서 이번 협상에서는 미국내 안전 및 환경 기준에 적합한 차는 한국에서 판매를 허용하는 방식으로 합의가 이뤄졌을 것으로 보인다. 동시에 내년부터 단계적으로 인하해 2021년 완전 철폐하기로 한 한국산 픽업트럭의 관세를 현행 수준인 25%를 유지한다는 소식도 들린다.

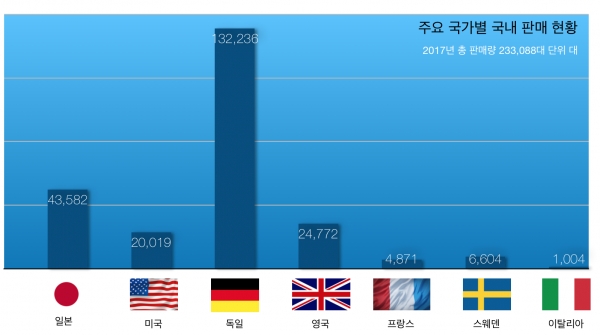

그러나 안전 및 환경 기준이 완화된다고 해서 미국산 자동차의 국내 판매가 당장 늘어날 것으로 보이지는 않는다. 지난해 기준 미국 브랜드의 내수 시장 점유율은 8.1%로 독일(61.2%), 일본(15.7%), 영국(10.3%) 다음이다.

판매 대수는 1만8281대, 이 가운데 포드가 1만727대로 절반 이상을 차지했고 크라이슬러는 7284대, GM 코리아는 2008대를 파는 데 그쳤다. 미국은 자국 브랜드의 판매 부진이 한국의 엄격한 안전 및 환경 규제 때문으로 보고 있지만, 실상은 그렇지 않다는 것이 전문가의 지적이다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 "미국 국내 기준에 맞춰 생산된 자동차가 들어온다고 해도 제품 본래의 경쟁력이 떨어지기 때문에 당장 판매 증가로는 이어지지 않을 것"이라고 말했다. 김 교수는 "쿼터량 확대로 들어오는 물량이 많아진다고 해도 수입차 점유율이 15%를 조금 넘는 상황에서 가성비와 상품성이 한발 앞선 독일, 일본산 제품의 벽을 넘어서기는 어렵다"라고 말했다.

수입차 업계 관계자도 "수입차 구매 연령대가 낮아지면서 디자인과 성능의 엑티비티가 이전보다 더 강조되는 추세"라며 "미국 브랜드는 시대에 뒤떨어진 디자인과 평범한 성능, 또 연비 등의 경제성까지 떨어지기 때문에 팔리지 않는 것"이라고 말했다.

그러면서도 "안전과 환경 기준이 완화되면 그만큼 생산원가를 낮출 수 있기 때문에 가격 경쟁력은 높아질 것"이라며 "그러나 국산차와 비슷한 가격대라고 해도 미국 브랜드에 관심을 가질 소비자는 많지 않을 것"이라고 말했다.

김필수 교수는 "공식 발표 이전이기는 해도 한·미 자유무역협정(FTA) 개정 협상에서 자동차 부문은 상당한 실리를 챙긴 것으로 보인다"며 "부품 시장을 지켰고 픽업트럭의 관세 철폐를 내 준 것도 우리한테는 당장 피해가 되지는 않아 보이기 때문"이라고 말했다.

다만 "한·미 자유무역협정(FTA) 개정 협상에서 가장 큰 양보를 한 것은 현대차로 봐야 한다"며 "따라서 내수 시장에서의 판매 대응 전략, 미국 시장에 투입하려고 있던 픽업트럭 신차 전략 등 여러 가지를 다시 살펴볼 시점이 됐다"라고 말했다.